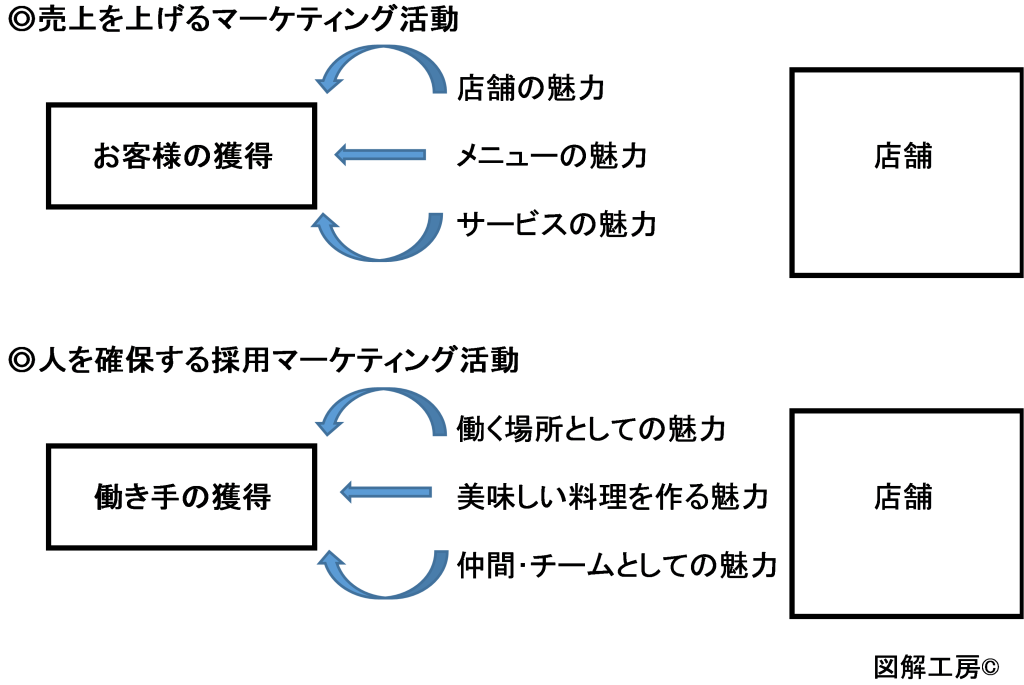

求人情報の質が問われている

店舗のおかれている場所がほぼ同じにも関わらず、人材を集めているところと、 人材不足のところがあります。

何故、人材確保に優劣が生じるのでしょうか。

それは、

◆働き手のニ-ズを、どれだけつかんでいるか

◆働き手に対して、質の高い求人情報をどれだけ提供しているか

という、店舗(企業)努力の差です。

求人情報の質の差とは、求人広告費の多少よりも、細分化された働き手に対する「有益情報」「伝え方」「情報鮮度」「継続回数」の差です。

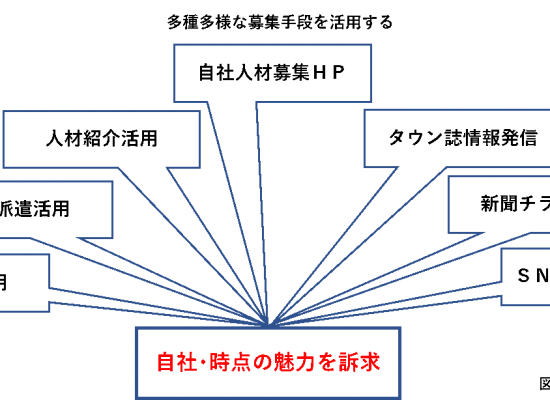

求人方法のあの手この手

私の過去のクライアントの採用支援の経験から、悪い事例をあげてみます。

コトは簡単ではありませんが、この逆ができればOKです。

●有益情報

求職者(ターゲット)にとって有益な情報が載っているかどうか、具体的で詳細か

いろいろ忙しい貧乏学生を採用しようとしているのに制約が多い

・・・食費が有料、シフト申請が1ヵ月前から・・・ムリ無理

●伝え方

新聞、折り込みチラシ、店頭掲示、学校掲示等いろいろありますが、まず見てるかどうか

地域の主婦を採用しようとしているのに、ブームのスマホ広告やインスタ広告を打つ

・・・身近な新聞、チラシなら見ます

●情報鮮度

採用媒体の会社におどされて、半年募集広告、年間募集枠を申し込む

・・・金じゃありませんよ、3ヵ月前と同じ募集広告は二度と見ませんよ

●継続回数

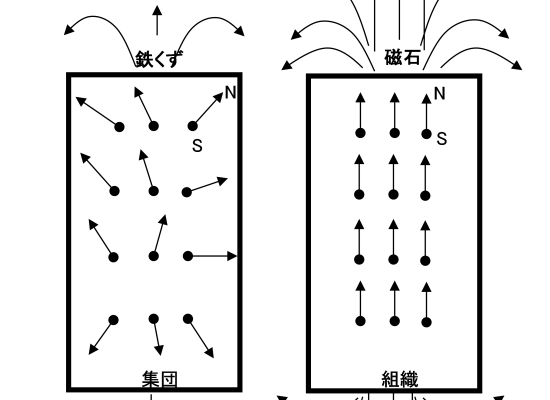

企業(店舗)の認知度をじょじょに上げないといけません

根気よく、表現を変化させながら継続しないといけません

・・・一度の求人手段で、結果が悪かったからと諦めるのでなく、手を変え品を変えないといけません

人材獲得競争に勝つ! ~求人方法のあの手この手~