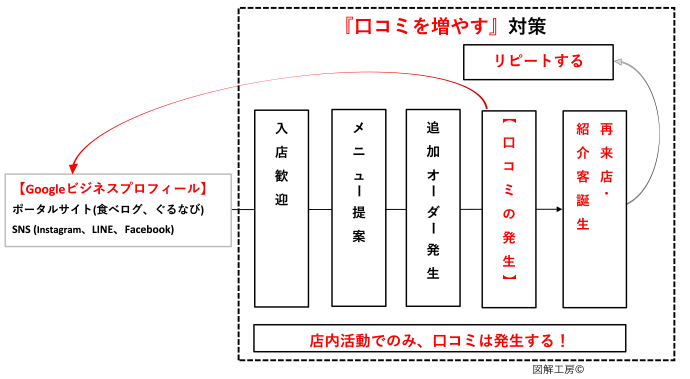

ポータルサイトの口コミは自然発生するものと思い込んでいる様子があります。

これが、大きな勘違いです。

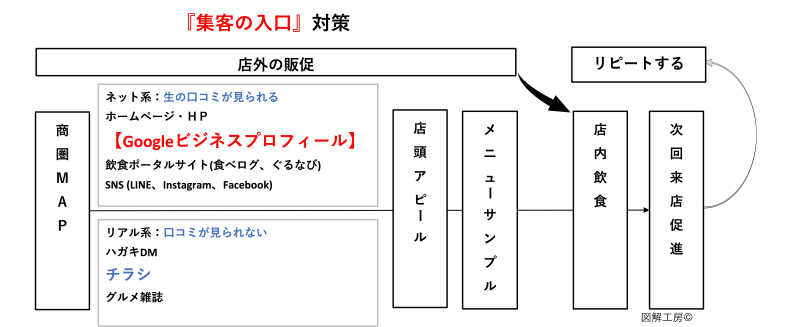

このSNSやYouTubeと、Googleビジネスプロフィールや飲食ポータルサイトの口コミ発生メカニズムが違うからです。

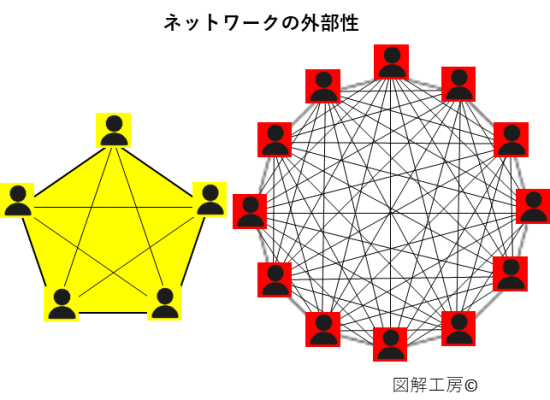

TwitterやInstagramやYouTubeでは、消費者が能動的に記事を閲覧しています。

しかも双方向チャンネルです。

これに対して、Googleビジネスプロフィールや飲食ポータルサイトの口コミ発生は評価をしてあげる、コメントするという手間がかかってきます。

この違いを、“手間がかかる”と表現しても良いかも知れません。

つまり手間がかかることをお願いしない限り、口コミは増えません。

1.口コミは自然発生しない、まずはお願いすること

口コミの自然発生では、コンマ以下の%でしか口コミは発生しません。

お客様の声をお願いするミニポスターやQRコードで簡単にアクセスする仕掛がないといけません。

SNS口コミと違い、ひと山越えてもらう手間をお願いしないといけません。

ポイント:まずは、口コミをお願いする仕掛がスタートである

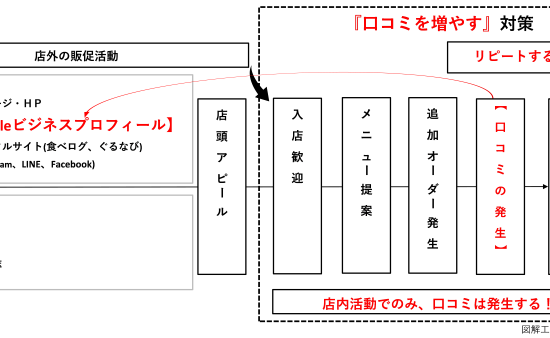

2.店内活動でのみ、口コミは発生する!

口コミの発生メカニズムを分析すると、二通りあります。

一つ目:思ったより良かった、感動した。感謝の気持ちのお礼にコメントをしてあげる。

二つ目:期待していたのに残念だった、ここが気になる点なので是非、店に伝えたい、改善をお願いしたい。

つまり口コミは店内での料理やサービス提供による、店内活動のみから発生します。

教 訓:

◉口コミは店内活動の重要な要素である、口コミ依頼をしよう

◉再来店率のアップや紹介客の誘導のため、口コミを総点検しよう