つい最近Amazon様がリアル店舗戦略の見直しという、驚きのニュースが飛び込んできました。

その記事には、対面式のリアル書店(Amazon Books アマゾン・ブックス)やAmazon 4-star(アマゾン・4スター)も含めて68店舗も閉鎖するとのことです。

Amazon様の始めは、店舗を持たずネットで注文を受けて倉庫(巨大配送センター)から配送するモデルがスタートです。

アマゾンは書籍のネット販売が原点です。

小売業の破壊者(デストロイヤー)として様々な小売業界を破壊してきました。

全米二番手の大手書店チェーン、ボーダーズを破産に追い込んだりしました。日本でも中小の町の書店が次々と廃業に追い込まれました。

お得意商材であるはずの書籍を扱う、リアル書店で自ら撤退するとは

・・・これってどういうこと?

世界最高水準の頭脳集団が企画して、

ついでに言うと平均給与が1,000万超えている人材が考え、

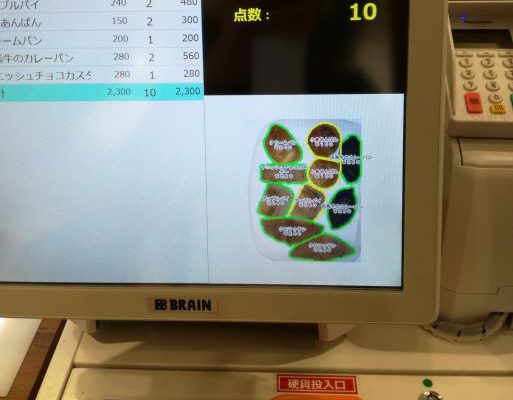

最高のテクノロジー(AI技術を使った画像解析、店内行動分析、自動精算等)を使い、

書籍の売れ筋データも完璧に持っている会社でうまくいかないのは何故?

小売業でヨダレを垂らしても欲しい、単品別売上データを持っています。

どう考えても分かりません。

そこでしばらくの間、脳髄を絞りだして考えてみました。

全くの同一商品で比較してみましょう。

書籍はネットでもリアル書店でも、どちらでも購入することができます。

違うのは販売方法だけです。

そこで、こんな大胆仮説をたててみました。

仮説1;余裕や無駄がないため、買い物が窮屈だった・・・エース販売員の事例

Amazon Booksでは、ベストセラー順に書籍を展示したり、売れている或いは人気のある分野に絞り込んで、これが売れていますよ!という販売方法をしたのではないでしょうか。

Amazonお得意の売れ筋データベースを活かす販売方法です。

それがお客さんにとって、買い物に窮屈さを感じたのではないでしょうか。

(監視カメラが一杯あり、オラオラ買えというオーラが店内に漂っていた)

全く別の話題からアプローチします。

SCショッピングセンターや百貨店の小売店支援もしていました。

あるレディースショップのオーナーの一言が強烈でした。

販売額No1の優秀者な販売員を集めて店を作ったら、売上が逆に下がった。・・・?

お客さんがこの店舗に入ると買わされてしまうと感じて寄りつかなくなった。

逆にリラックスできる、おとぼけ販売員が混じっていると、お客さんは気楽に買物ができます。

皆さんもご経験ありますよね。家電店に入るといきなり販売員が飛び込んで来て、何かお探しですか?と言われても困る。

リアル書籍販売では、いろいろ書籍をみて発見する喜びが書店にあります。

余裕や無駄がないとお客様はリラックスできません。

仮説2;極めて合理的かつ便利ではあるが、気遣いができない・・・Googleおじさんの事例

私の会社にも“Googleおじさん”から電話がありました。

営業時間の確認電話です。たぶんGoogleマイビジネスの確認です。

凄いと思うのは、Googleおじさんから電話があり電話を取ると、自然言語に近い流ちょうな話し方と抑揚で営業時間を聞いてきました。

もちろんAIによる合成言語です。

(最近ではニュース朗読で原稿を読むアナウンサーとして使われている)

うっかり人間と思ったので、「ホームページに載ってますよ!」と答えました。

そうすると、しつこいように平日の営業時間を教えてください・・・と聞いてきた。

ここでハッと気づきました。こいつは機械だ!と。

通常、新入社員研修で実施する電話応対の研修で、もう一度聞き返す場合には“申し訳ございませんが・・・”と一言付け加える。

人間と違い“気遣い”ができていない。

AIに新入社員研修のやり直しが必要だ。

ここで気を取り直して、NHKのアナウンサーよろしくゆっくりと明瞭な発音で答えてあげた。

Amazon様の話しに戻り、アマゾンの最初のサービス開始のころから利用しており何百万円と利用しているが、

今までアマゾンの社員の方に会ったことはありません。

展示会での講演聴講だけです。

最近ではネット系サービスでチャットボッドによる質疑応答が多くなっているが、答えてくれたチャットボッドにありがとうと言ったことは一度もありません。

コールセンターの方には、明快な回答で解決できるとつい“ありがとうございました”といってしまいます。

つまり大事な点は機械 対 人サービスに“ありがとう”は発生しない。人による対人サービスに発生する。

人・人サービスに発生する。Amazonのリアル書籍店舗では、テレビモニターで会話できるようにするとかが必要だったかも知れません。

リアル店舗でどんなに便利でも自動販売機だらけの店には、あまり行きたくありませんから。

リアル店舗では人・人ニーズが重要なファクターとなる。

仮説3;売れ筋データベース活用の泥沼にはまり、買い物の楽しさを忘れた

最新のテクノロジーに突っ走ってキャッシュレス・自動精算技術にうぬぼれた。

1分間に100個の商品を分別する配送センターじゃあるまいし、書店で精算に1分かかっても誰も文句を言わない。

ネット書籍販売では、購入予定者はある程度のテーマを決めて、もしくは書籍タイトルを決めて検索しながら購入していきます。

目的買いです。

しかし、リアル書店では、漠然と書店に寄ります。

プラリプラリと棚にある書籍を何回も手に取り、流し読みしてから気に入った物を購入します。

そこには、掘り出し物を見つける体験があります。

いろいろ見て発見する買い物体験があります。予定外の買物が起きます。

実際に食品スーパーでお客さんがメモした商品しか購入しなかったら、スーパーは倒産すると言われています。

ついつい買物カゴに商品を放り込むからこそ、スーパー経営は成り立っています。これがネットスーパーではできません。

今の私の気持ちは、仮説を検証するため直ぐにでも飛行機に乗ってアメリカに行ってAmazon書店を見てみたいです。

しかし時間とお金が無いので止めておきます。

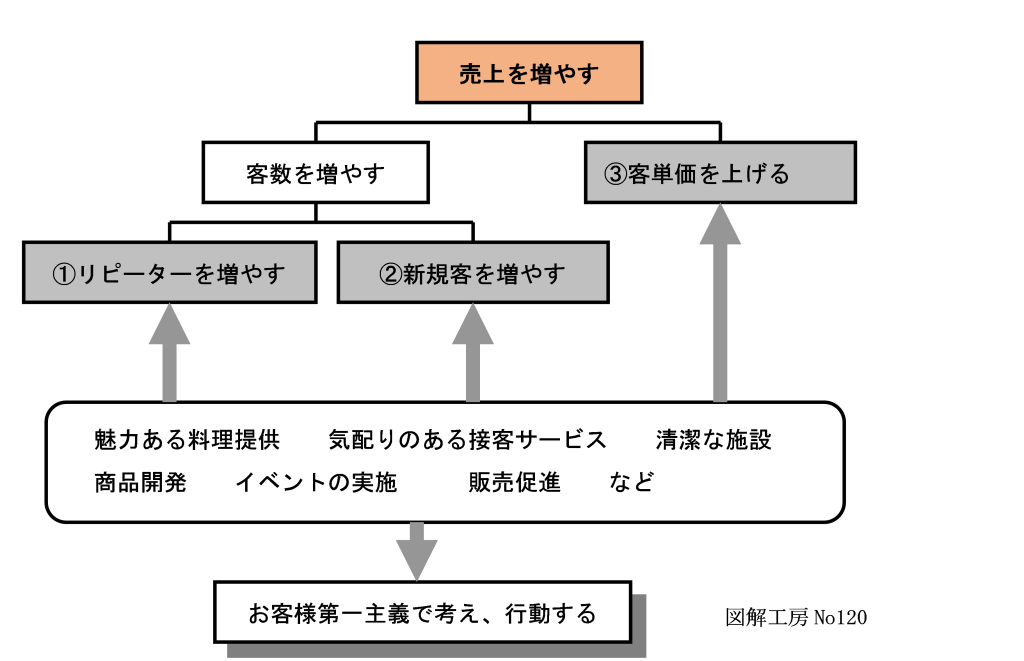

まとめ:私の独断と偏見でまとめます

《Amazon様の強み、弱み》

・買い物がとても便利でスピーディーです、これが一番の強み。

・検索型の販売が得意。

・目的買いに向いている。形の決まった商品や合理的買物にとても向いている販売方法です。

・1対1のサービスは大の苦手、書店でお客様の要望を聞いて書籍を探してあげる書店コンシェルジュ。

(例えるとホテルでタクシーや観光地を調べて予約してくれるコンシェルジュサービスのようなもの)は苦手です。

・リアル店舗サービスにおける人・人サービスの重要性に気づいていない。

《店舗型サービスの強み、弱み》

・空間での買い物体験を提供できる。居心地の良さも店舗の売りである。

・発見型の販売が得意。

・人・人との接点を楽しめる。人間は寂しがり屋である。例えると書店にある手書きPOPが一目を引く。暖かさを感じる。

・人・人サービスにおいて気遣いができる。“ありがとう”と言ってもらえるサービスができる。

・弱みは店舗運営コスト、人件費が重くのしかかる。

異論・反論・オブジェクションをお待ちしております。

気になった方は是非、一言だけでもコメントかメールください。

Amazon様の弱点は?・・・店舗型サービスの強みは何!