3店舗までは、社長の力で何とかなる

長年、外食産業を支援させていただいていると、いつも不思議な現象にぶつかります。

1店舗目が成功して繁盛店となると、次にだいたい近くに2号店を出店させます。

2店舗目も繁盛店となると、勢いに乗って立地を変えて次の駅近くに3店舗目を出店します。

本店と全く同じ店舗造作で同じ規模、メニューも同じ、サービスも同じ。

しかし、どういうわけか3店舗目は売上が全く上がらない状況がおきます。

同一店舗、同一メニュー、同一サービスにもかかわらずです。

私も、以前は全く理由が分かりませんでしたが、最近理解できるようになりました。

それは、最初の店舗のインパクトがなくなり、物珍しさの効果がなくなったからです。

しかし、社長自ら不振店に出かけ、細かく指導することにより持ち直すことができます。

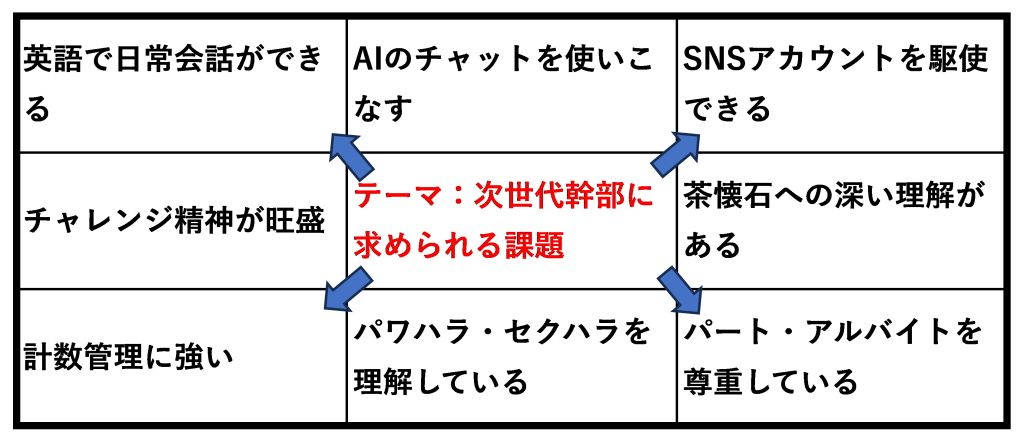

3店舗を越えると片腕となる店長育成が必須

業績が良くなれば、出店意欲も高まってきます。

勢いよく、10店舗まで出店することも可能です。

出店により売上はドンドン増えていきますが、利益率はかえってドンドン低下する現象が生まれます。

これが、俗に言う10店舗の壁です。

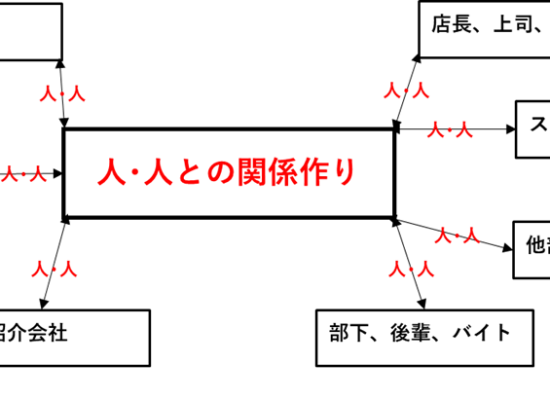

つまり社長が、気が狂ったように店舗巡回しても、各店舗が離れているため細かくフォローしきれません。

調理やサービスのバラツキから店舗間の売上と利益にかなりのデコボコが生まれます。

ここで、店長育成の教育を実施して店舗コンセプトの徹底や調理の標準化やサービス品質の安定化が必要となります。

さらに、お客様と直接接触する最前線部隊であるパート・アルバイトの教育が大切となります。

ここでは、片腕となる店長を何人育てられるかが、勝負となります。

この店長の力量の総和が会社の売上を左右していきます。

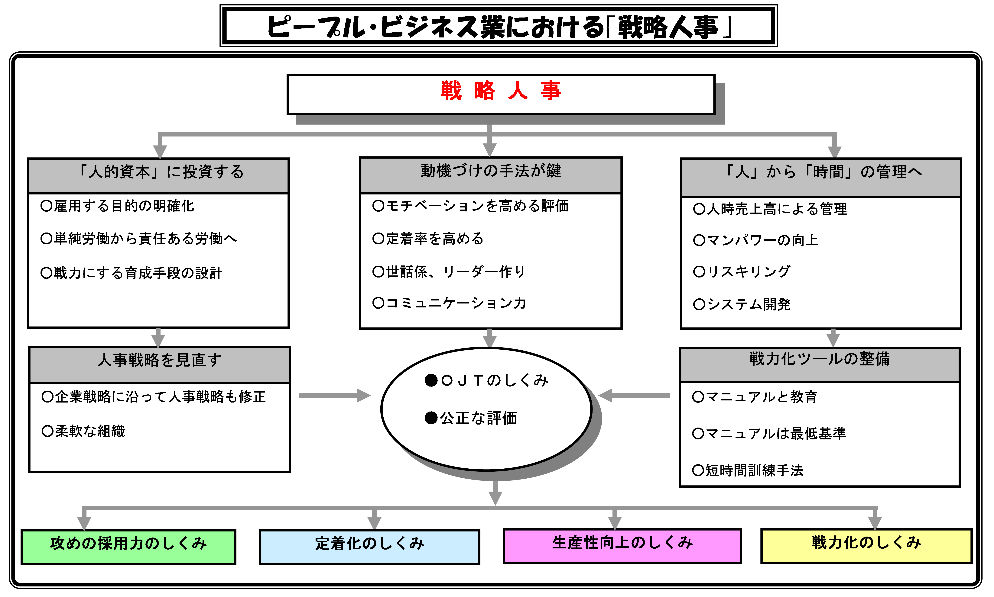

10店~20店舗までは、店舗運営の「質」の標準化が必要

ここからは、各店長にお任せではなく会社としての仕組みを作っていく必要がでてきます。

会社の仕組みとは、組織体制と役割分担、店舗運営基準書、原価・利益コントロール手法、公平な人事制度作り等が

必要となってきます。

この仕組みが20店舗までにできないと、不思議な現象ですが20店舗を達成した時点から、赤字店の増大で撤退が始まります。

その後、何と元の10店舗の状態にまで戻っていきます。

これを繰り返すことになります。

3店舗を越えたら、サービスマニュアルだけでなく店長マニュアルも同時に作ろう

この店長を育成する仕組みとなるマニュアルがないと、いつも口頭で注意しつづけなければなりません。

これでは、店長の個人的能力に依存することになってしまいます。

まるでモグラ叩きゲームの繰り返しになります。