お客様が少しずつ戻りつつある。

その証拠を発見してしまった。

すぐ近くの大通りで、なんと警察官が酒気帯び運転の取り締まりのため、大がかりな検問をしていた。

久々である。12月の恒例行事にも関わらず、最近は全く見る機会がなかった。

■飲食店を調査してみた

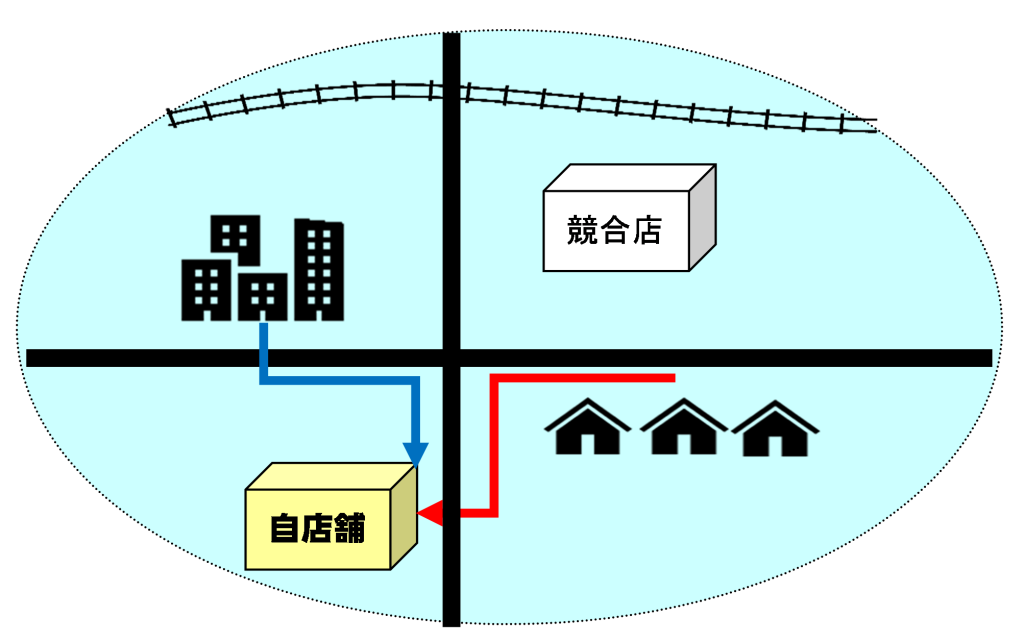

今回、土日をかけてエリア拡大して飲食店を調査してみた。

いつもの池袋西口一帯から、範囲を広げ池袋東口一帯も調査した。

基本は、池袋駅を出発して“徒歩圏内”に限定した。

徒歩圏内といっても、私の場合は迷路を突破する手法で壁から壁伝いに満遍なく歩いています。

池袋駅を中心として、徒歩10分程、お客様が“これ以上先に行くのはやめよう!”と判断する商圏限界まで歩いた。

路地裏までくまなく歩いたので、ガールズバーの女性に声かけられることも多々あった。

ほぼ200店舗は歩いて、外からではあるが満席率をチェックしていった。

■大きな驚き

さすがに200店舗もみると大きな発見があった。

驚いたのは、ディスカント店が流行っていないことです。

需要回復期なので低価格の店舗が流行っているかといえば、必ずしもそうではないということです。

赤や黄色の大きなPOP広告で、1串99円やビール1杯150円や飲み放題1,000円の店舗は客がいないという事実です。

飲み放題POP

飲み放題POP

■流行っている店の特徴三つ

◉それは品揃えが豊富な店が流行っていることです。

文字メニューだけでなく、一部イメージ写真を使いながら豊富さをアピールしている。

◉外目からだけでも、“売りの料理、得意料理”が一目で気づく店です。

外から職人が鶏を炙っている姿が見える、メニュー表示で大きな写真や売り文句を入れて強調している。

◉さらに、一品一品丁寧に売っている店が流行っている。

従業員の動きを見るとお迎えから席誘導、テーブル着席後の説明、料理提供時の一言と細やかな対応をしている。

決して、空いている席へどうぞ~ ほったらかしではない。

■お客さんは安売り店を警戒している

団体客やカップル客のそばに寄り、会話を聞いてみると最初から店を決めているグループは少数だということです。

あれやこれや店頭やメニューや人気ぶりを判断して、“ココ入る?”とワイワイ話し合って決めていました。

以前のように団体だと入店できない場合があるので、まずは予約という状況ではないようです。

さらにディスカント店は、無視して飛ばしていることです。

わざわざ来たのに、どうせ安売りね、私達はそんな客じゃないとう気持ちでしょうか。

■ここからの教訓

安売りしてますよ!じゃんじゃん呑んでください!という店側のアピールが、集客の逆効果になっている。

その消費者心理を推測すると、

○わざわざ食事に来たのだから、美味しい食事やドリンクを楽しみたい!

×ついでに呑みに来たのではないので、死ぬほど呑まない、どうせまずい酒しか出ないのでしょう?

ディスカウントして、さらに客を遠ざけている事実です。この観察結果は当たっているハズです。

不振店ほど“飲み放題”を実行している。

教訓:直ぐ客単価が上がらなくても、安売り看板や飲み放題のPOPは取り払い、倉庫に閉まっておこう。

“頑張れ外食産業!”チャンネル 運営者:図解工房 山本稔

“頑張れ外食産業!”チャンネルは :https://note.com/food_ouen